白炽灯:历史、原理与环境影响

白炽灯是最早被广泛应用的人造光源之一,它的历史可以追溯到19世纪。由约瑟夫·斯旺和托马斯·爱迪生独立发明的白炽灯,通过电流加热灯丝至高温发光,开启了人类照明的新纪元。尽管如今LED等新型光源因其高效率和长寿命而广受欢迎,但了解白炽灯的工作原理及其对环境的影响依然具有重要意义。

工作原理方面,白炽灯的核心组件是一个细长的钨丝,当电流通过时,钨丝会因电阻而发热至2500摄氏度左右,从而发出光亮。然而,这一过程非常低效,因为大部分能量以热的形式散失而非转化为可见光。

从环境角度来看,白炽灯的高能耗和低光效使其在节能减排的大背景下显得不再适用。随着全球对可持续发展的重视,许多国家和地区开始逐步淘汰白炽灯,转而推广使用更节能的替代产品,如LED灯。这不仅有助于减少温室气体排放,还能够显著降低家庭和企业的电费支出。

- 白炽灯:历史、原理与环境影响

- 白炽灯:历史、原理与影响

- 白炽灯:历史、原理及影响

- 照明技术:白炽灯的工作原理与历史影响

- 白炽灯的工作原理与历史

- 白炽灯:历史、原理与现代应用

- 白炽灯:历史、原理与现代替代品

- 白炽灯:照明历史上的重要篇章

- 白炽灯:照明技术的历史与现状

- 白炽灯及配件:历史、应用与未来展望

- 白炽灯:从辉煌到逐渐退出历史舞台的照明技术

- 白炽灯及其配件:历史、应用与现代替代方案

- 如何理解白炽灯灯丝电阻的变化及其对寿命的影响

- 深入解析白炽灯灯丝电阻变化及其对寿命的影响

- 如何准确计算白炽灯灯丝电阻及其影响因素分析

- 白炽灯常见故障及白炽灯灯座问题解析

- 深入探讨:白炽灯配件中的电阻如何影响照明性能与寿命

- 白炽灯及配件详解:电阻在白炽灯电路中的关键作用

- 白炽灯工作原理与灯丝电阻计算详解

- 白炽灯的原理与应用

NEW

-

自动化控制系统中的继电器与I/O模块应用分析

在现代自动化控制系统中,继电器与I/O(输入/输出)模块扮演着至关重要的角色。它们不仅作为连接物理世界与数字世界的桥梁,而且对...

-

了解HFKLT2-I与HFKLT2-I型双向拉绳开关及其应用

双向拉绳开关是一种重要的安全控制装置,广泛应用于各种输送设备上,如带式输送机系统。HFKLT2-I和HFKLT2-I型号的双向拉绳开关是市场上...

-

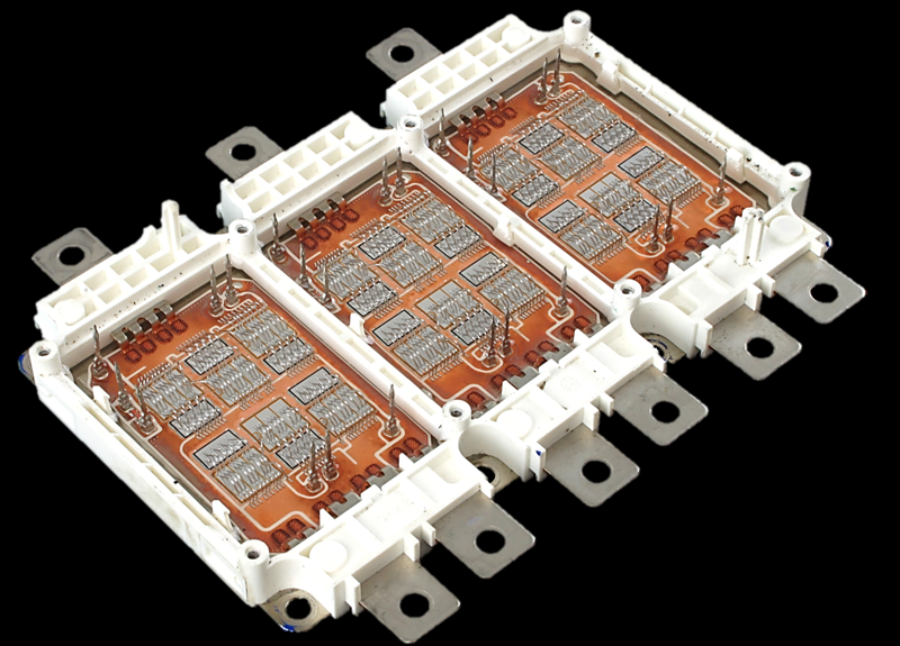

IGBT模块FP50R12KE3:高功率应用中的电气性能与设计考量

IGBT模块,即绝缘栅双极晶体管模块,是一种电力电子器件,广泛应用于高电压和大电流的场合。FP50R12KE3是其中的一个型号,它具有特定的...

-

整流管模块MDC在电力电子设备中的应用

整流管模块MDC是一种在电力电子领域中非常重要的组件,它广泛应用于各种交直流电机控制、工业自动化控制、变频器以及电焊机等多种...

-

LC带通滤波器的设计与应用

LC滤波器是一种利用电感(L)和电容(C)元件组合来选择性地通过或阻止不同频率信号的电子滤波器。这种滤波器可以设计成多种类型,...

-

可控硅模块在电力电子应用中的重要作用及其技术规格

可控硅模块是一种用于电力电子领域的半导体器件,它能够控制高功率的电流和电压。在工业和电力系统中,它们广泛应用于电机驱动、...

-

12V至300V升压电源模块:应用、选择和使用指南

12V转100V至300V的升压电源模块是一种电子设备,它能够将低压直流电(通常是12V)转换为更高电压的直流电,以满足不同设备的电压需求。...